|

|

|

||||||||

|

Kenneth A. Tucker, Vandana Allan. ANIMALS INC. New York: Warner Bussiness book,2004

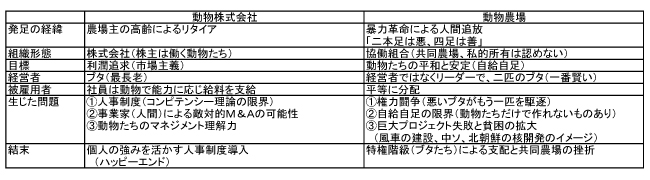

■『動物農場』のパロディとしての『動物株式会社』 イギリスのジョージ オーウェル(George Orwell)がスターリニズム批判の寓話,Animal Farm (以下、『動物農場』) を上梓したのが1944年。第二次世界大戦末期のこと。それからちょうど60年の歳月を経て,Animals Inc.(以下『動物株式会社』)が、企業人事経営の啓蒙書?として出版された。 オーウェルは『動物農場』の2年後に名著『1984』を書き上げているが、いずれもスターリンの下での旧ソ連、ヒットラーのナチス・ドイツといった全体主義の腐敗を批判している。にもかかわらず、悲劇的な結末に終わる『動物農場』では、動物たちの共同農場の将来に期待し、社会主義の未来に一縷の希望を託している。 一方の『動物会社』が描かれた米国は、70−80年代の衰退する大国から復活を遂げ、米国流の自由主義と民主主義が普遍的な原理・規範として世界のビジネス界に浸透してきた。そうした米国流経営の背景を想像しつつ本書を読めば、自信に満ち満ちた米国ビジネスの“歴史の終焉”の後の姿が浮かんでくる。同時に、米国流に右へ習えの時機もすぎた日本の企業にとっても、米国流経営を日本で直訳風に翻訳することの限界と、日本の企業風土への新しい経営手法導入の再考を促す契機が得られるかもしれない。(これは、200%好意的な見方であるような気がする…)  ■『寓話の限界』 『動物農場』とそのパロディ版『動物株式会社』を、ざっくり対比させると、その時代の雰囲気と、それぞれが目指した経営の特徴が容易に想像できる。しかし、『動物農場』を知らない読者、もしくは読んだことのない読者が『動物株式会社』を手にした場合、この本の魅力は半減し、『動物農場』との比較を通じて堪能できる作品独自の奥行きの深さ(筆者らが、意識して描いたものかどうかは不明)を見出すことができなくなるだろう。平板な寓話、コメディ、稚拙な企業小説−そんな受け取り方で終わってしまう懸念も拭えない。 ディティールにこだわれば、こだわるほど、この物語の荒っぽさが目につく。例えば、配当をどうしたのだろうとか、 動物農場の経営権を取得した動物たちが、ブタの長老のモーを中心に人間の経営手法取得・導入(プラン・ドゥ・チェック)のプロセスで繰り返す“涙と笑いの物語”に仕上がっている。CEO(経営最高責任者)に就いたモーが、ありとあらゆるマネジメントのノウハウ本を読了し、既存のモデルを参考にしたビジネスプランを作成し、動物たちと株式会社方式の農場運営を目指す。 本書を読めば、既存のマネジメント手法の限界と、ストレングス・ファインダー(個人の強みを生かす手法)を用いた人事マネジメントの有効性を主張したいのだろう、と読み取る向きもなきにしもあらず。しかし、動物を擬人化した平易すぎる寓話仕立てになっているため、多くの読者は寓話性、物語に関心が行ってしまう。人事マネジメントで主張すべき点で正確な理解を得るには、付録、appendix、第2部のような、マネジメントを正面から扱った、本書の解説を兼ねた巻末資料が必須だろう。 寓話の面白さは、本書の前半部までで、最後の三分の一は“やっつけ仕事”でストーリーをでっち上げた感は否めない。IPOで株式を公開し資金調達する狙いはなんだったのか?農場跡地にショッピング・モール建設を目ろむ、事業家のBiggs(ビッグスという投資家・人間)とモーの対決などは尻切れトンボ。コンピテンシー(全体的な能力を底上げする人事管理理論)と360度評価(上司、同僚、部下、顧客の評価)を重視した人事制度の採用が、逆に経営の非効率さを助長し経営危機に直面する。動物株式会社の株価は急落し、モーは一時、挫折感に打ちひしがれる。一方、「してやったり」とビッグスは、建設後のショッピング・モールに思いを馳せ、ベーコンになったモーの姿を想像する…・。経営者が打ちひしがれるほどに株価が急落したなら、すでにビッグスは株式市場を通じて株を取得し筆頭株主として経営権を取得しているのではないか−。こうした疑問に答えることなく、最後のわずかな紙幅を割いて経営手法の転換によって難局を突破。“かくして動物たちの農場は復活したのである”式のハッピーエンドに、飛びつくようなビジネスマンがいまの日本にはどれほどいるだろうか? ■ 日本経営の位置づけ 経済紙が300万を超える部数を誇りビジネス書が街の書店で氾濫する情景は、日本独自のものかもしれない。その構図の背景に言及するつもりはないが、それほど日本のビジネスマンのビジネス書に対する眼は肥えているのでは?ビジネスに携わる者がビジネス書に向う心理は、厳しい経営環境の中で、役に立つものなら貪欲に摂取しようという意欲、もしくは藁にもすがるような心理があるのかもしれない。 そしてかなりの部分、米国のマネジメントの解説本や訳本に目が向く。そうした読者は特定の人事制度や経営手法の功罪のみではなく、果たしてそれが日本の経営手法に“翻訳”して取り込むことが有効なのだろうか?-が関心事ではないか。 『動物株式会社』では、『動物農場』を知る読者であれば、「万人は一人のために、一人は万人のために」という、組織がそこに働く人のために存在するという価値観と、会社は株主が支配するという米国流のガバナンス論の価値観との狭間に、自分たちの会社が存在していることを知悉している。 90年代後半に経営改革の要を認識しつつグローバル・スタンダード導入を試みても、被雇用者のための会社−株主支配の“中間の存在”が日本の会社であり続けると難く信じて疑わなかった者が圧倒的多数派ではないだろうか? 洋書のマネジメントノウハウ本の訳本が、人口に膾炙するのも、洋書の知識が直接役に立つ情報としてよりも、上述した日本の企業経営の位置づけと輪郭を相対化するためのもう一本の座標軸を求めているからではないか。まして、法人に架空の人格を認めガバナンスの主体とする「法人人格説」に伝統的に依拠してきた日本の企業法制と、法人は名目の呼称にすぎず株主支配を強調する米国の企業法制との間で揺れ動く日本の社会に、もっとも必要とされるのは「第3の軸」である。いまの日本で話題にされるような従業員主体の共同体的ガバナンス論などピントのずれた議論の典型だろう。IT関連企業と民放のM&A騒動がもとで、「会社は誰のものか」という古典的な問いかけを、改めて引っ張りだし、従業員重視を示唆しながら新興の成り上がり企業を暗に批判する風潮があるが、ここまで行き着くと開いた口もふさがらない(蛇足だが、地上波の民放チャンネルは見るものではなく回すもの、というのが私論である)。 そうした視点に立てば、日本と米国企業のガバナンスの違いを含めた人事マネジメントの解説・図説資料がなくして、本書の趣旨を最大限に理解し活用することは難しいのではないか。3分の1笑って、残りの3分の2に失望し、古本屋に直行するだけの寓話書物に過ぎなくなる。もしくは、若かりし頃に読了したオーウェルの『動物農場』を思い起こし、社会主義の幻影とその結末を懐かしく思う。そのいずれかで片づけられる可能があるように思う。 森 有人 |